1923年8月22日,鲁迅生掷中并非迫切的一天,这天他的日志中一汽丰田皇冠价格表,唯一值得记上一笔的,即是在这天晚上,他在出书界的好友孙伏园“持《高歌》二十册来”。

鲁迅日志,1923年8月22日那一页,“晚,伏园持《高歌》二十册来。”这是鲁迅第一次见到《高歌》第一版块的纪录。

《高歌》是鲁迅的第一部演义集,包含了他最负着名的篇章,从《狂东谈主日志》到《阿Q正传》,正是这些文字让鲁迅成为了众东谈主广为东谈主知的阿谁鲁迅,书中那些变装发出的声息,也被认为汇成了阿谁时间的“高歌”。

但1923年的鲁迅我方,却陷于极端的千里默当中。

中国体育网“我因为久已无话可说,是以久已一声不响了”,1923年鲁迅的创作,便以这句话手脚开篇。纵不雅系数这个词1923年,鲁迅只产出了寥寥四篇创作性的文字,《对于〈演义世界〉》《看了魏立功君的〈不敢盲从〉以后得几句声明》《对于猪八戒》三篇文字都发表于这一年的一月,直到整整十一个月后,他才在1923年行将结束的四天前,作了那场驰名的演讲《娜拉走后怎样》。

迄今,依然找不到鲁迅为怎样此千里默的明确根据。既莫得他放胆发声的表露,也莫得免强他千里默的外力。有的只是一些滴水不漏的残章断句,就像他在《看了魏立功君的〈不敢盲从〉以后得几句声明》中自陈“因为我早就猜忌我我方爱中国的后生倒莫得他这么深,是以也就不肯意发些明知有害的急迫的言论”以及《对于〈演义世界〉》扫尾的那句话:“话说得太多了,再谈罢”。仿佛都在暗意着他以为我方的话太多了,莫得必要再连接“发些明知有害的急迫的言论”。

在读过这三篇鲁迅发表于1923岁首的文字后,概况也不得不承认,他照实只是在重叠之前一而再、再而三接续地言说的那些不雅点:“凡当中国自身烂着的时候,倘有什么新的进来,旧的便照例有一种异样的叛逆”,“他们的‘以为’相配多,还有说要以中国淡雅合股世界哩。倘使如斯,则一大阵高鼻深主义男留学生围着遗老学叩首,一大阵高鼻深主义女留学生绕着姨妻子学裹脚,却亦然天下的奇不雅”——通常的不雅点,倘使放在两年前,鲁迅会写出更呛东谈主也更令东谈主印象深刻的文句,而如今,却寻不出诸如《随感录》一般冷冽的机锋与热辣的嘲讽——鲁迅似乎还是对再三的言说感到疲钝,这种疲钝将他驱入了千里默当中。

皇冠登3代理出租在这段漫长的千里默中,《高歌》的出书,似乎是他如今对这个他夙昔五年间或呛声嘲讽,或怒声快什么的世谈发出的唯一的声息。但即使是这声响动,也并非鲁迅主动的发声,而是来自上一年深刻的回声。《高歌》的出书,是在1922年5月就已决定的事情,系数篇目在这一年11月一王人完成。那篇蜚声于世的《〈高歌〉自序》也在1922年12月3日写毕。暗红色的封面上,浓黑如汉代碑铭拓片般的“高歌”二字,也早已由鲁迅亲自想象好,准备付印。对《高歌》这本书来说,1923年的真义就是只是恭候——恭候刊印,恭候出书,恭候那些早已和众东谈主碰头的著作以一种新的包装再度问世。在横跨了8个月后,它终于姗姗迟来地在8月22日的晚上,送到了千里默认久的鲁迅手中。

《高歌》第一版封面,暗红色的封底上,是仿汉代碑铭拓片的隶书书名,此封面为鲁迅亲手想象。之后《高歌》重版基本沿用这一封面。

此时的鲁迅,不仅千里默,也缠绕在难言的苦痛之中。在8月22日的日志中,还有这么一段记叙:“下昼与秦姓者往西城看屋两处”。这句话看似并无特殊含义,但相关到鲁迅之前的遭际,便能从中读出一种萧条而又难言的苦痛。7月14日,鲁迅在日志中写下了这么一句话:“是夜始改在自室吃饭,自具一肴,此可记也”。鲁迅在日志中并未证据个华夏因,口吻跟跟蜻蜓点水得仿佛只是日常中一场小小的微澜,但正是这天发生的事件,成为鲁迅生掷中决定性影响的打击,亦然他终其一世半吞半吐的暗影。他曾经与之誓词永不分离的二弟周作主谈主,蓦地与他发生利弊争吵,并在五天后,亲手递给他一封息交信,而只是在此次争吵的十天前,他还和二弟“至东安市集,又至东交民巷书店,又至山本摄影馆买云冈石窟佛像写照十四枚,又正定木佛像写照三枚”,一片伯仲怡怡的欢洽局势。以至于十天后的那场决裂显得如斯猝不足防。二弟亲手递给他的息交信称我方的老迈为“鲁迅先生”——这可能是“鲁迅”这个别称对他最大的伤害与侮辱。信的实质通常滴水不漏,却透着一种似乎看透一切的决绝的追到:

6868捕鱼皇冠hg86a

“我以前蔷薇的梦原来都是作假,当今所见的或者才是真的东谈主生。我想改进我的想想,重新入新的生活。以后请不要再到后边的院子里来,莫得别的话。”

在这天的日志中,鲁迅通常用了一个生分的字号“启孟”名称我方的二弟:“上昼启孟自持信来,后邀欲问之,不至”。尽管鲁迅在日志中险些不动声色的简短,但他也在一周后前去砖塔巷子看屋,并在今日下昼“打理册本入箱”,七天后,他搬离了我方花重金购置的八谈湾住宅,将它留给了我方的二弟,况且在租屋处寻找新的住所。当他收到《高歌》样书确今日下昼,是他第三次去看房——他被我方的亲弟弟从我方的家中赶了出来,但从另一个角度说,更像是他用藏匿来对抗,因此使气出走,就像他在《〈高歌〉自序》中敷陈我方当年因为亲戚邻东谈主的奚落与舍弃,因此“想走异路,逃异域,去寻求别样的东谈主们”。

鲁迅《伤逝》版画插图,赵延年绘,《伤逝》被鲁迅接头者认为影喻了鲁迅与周作主谈主之间的伯仲失合。

伯仲之间的蓦地成仇,明显对鲁迅的身心酿成了戕害。从鲁迅之前四年的创作经历来看,九月到次年的四月乃是他的创作旺季,《高歌》收录的十五篇演义中有十二篇都完成于这几个月里,磋议到鲁迅的脾气,这点并非偶合,手脚一个老是在深夜伏案写稿的“爱夜者”,从九月入秋到次岁首春,正是夜最长的时期,漫长的暮夜,提供给鲁迅遁身稳固窥看昏黑的创作体验,因此他的作品,也老是泄气着扑面而来的凛冽夜气。但在这一年的入秋九月,鲁迅却被勾起了历年的肺病与胃病,9月24日,“咳嗽,似中寒”。10月1日,“大发烧,以阿想匹林取汗,又泻四次”,3日“泻利加重”,这场病遭殃险些两个月,直到11月8日,他才“始费粥进饭,距始病时三十九日矣”。在这三十九天里,鲁迅本来最佳的创作时机,就这么千里默着灰暗夙昔了,占据他生活最迫切的两件事,成了看病和看房。

直到12月26日,大病初愈、千里默已久的鲁迅,才出当今北京女子高档师范学校的讲台上,作了那场驰名的演讲《娜拉走后怎样》。在一年前的12月,在为《高歌》撰写自序时,鲁迅曾在开篇以梦为譬喻:“所谓回忆者,虽说不错使东谈主怡悦,恐怕也难免使东谈主沉静,使精神的丝缕还牵着已逝的沉静的时光,又有什么意味呢,而我偏苦于不可全忘却”,仿佛那些承载着回忆的梦,乃是他想要忘却而不得的千里重的负累。而他的《高歌》即是这一类回忆之梦的齐集。而在一年后的这场演讲中,他通常提到了梦:

“东谈主生最苦痛的是梦醒了无路不错走。作念梦的东谈主是幸福的;倘莫得看出可走的路,最紧要的是不要去惊醒他……说诳和作念梦,在这些时候便见得伟大。是以我想,假使寻不前途,咱们所要的倒是梦。”

1923年起,鲁迅在北京女子师范大学等学校任教,并在何处作念了《娜拉走后怎样》的演讲。

一年前的梦,对鲁迅来说,是承载着回忆的负累,是他想忘却无法忘怀,只得诉诸文字的不得已。一年后的梦,却是鲁迅在寻不前途时的所要所寻。名义上看来,仿佛经历了这一年的千里默,《娜拉走后怎样》的鲁迅,和《高歌》时间的鲁迅果决判若两东谈主。

是的,这照实是鲁迅与我方的一次告别。《高歌》中的鲁迅,是回忆中的鲁迅,阿谁梦,亦然属于夙昔的梦,只是这回忆依旧耽搁于世间,不肯离去,那些梦中回忆的迂腐魂灵,也个个附在当今东谈主的身上,以至于东谈主们依然不错身旁的东谈主中,认出孔乙己、认出阿Q、认出方玄绰、认出他们头顶的辫子与手中的东谈主血馒头。正因为履行老是在重叠夙昔,是以《高歌》的梦才有真义,也正因如斯,这个梦才需要被忘却,被抹除,被新的创造所代替。

只是这新的创造,犹如“梦想将来的黄金世界的盼愿家”所许下的但愿的承诺一样,“因为要造那世界,先唤起好多东谈主们来遭罪”,鲁迅还是预感到所谓黄金世界的但愿之桥,是由遭罪者们的死尸铺就的——夙昔以及行将成为夙昔的异日还是证据了这少许:“为了这但愿,要使东谈主练敏了感觉来更深切地感到我方的苦痛,叫起灵魂来目击他我方的蜕化的死尸”。而对那些不吝糟踏他东谈主死尸铺就我方盼愿黄金世界的估量打算家,这代价恐怕更加难以计量,他们承诺的前途,往往只是点缀着好意思好辞藻的绝路,因此,鲁迅依然不肯许下但愿的空诺,但也不肯狡辩但愿的存在,就像他在《〈高歌〉自序》中所坦陈的那样:“说到但愿,却是不可抹杀的,因为但愿是在于将来,决不不错我之必无的证据,来驯顺了他之所谓可有”。

站在理当开脱的夙昔,与不可驯顺却也无法证据的但愿的异日之间,千里默的鲁迅选择唤起一个“现时的梦”——

“是以我想,假使寻不前途,咱们所要的就是梦;但不要将来的梦,只消现时的梦。”

这个履行之梦,就像《药》里那只站在创新者坟前枯树上的乌鸦,对那血印干透的创新是否值得的提问不吱一声,也对那本应标志将来但愿却吃下创新者东谈主血馒头而故去的婴孩千里默不语。但就在两个母亲都千里默着回身离开时,“忽听得背后‘哑——’的一声大叫;两个东谈主都竦然的回绝顶,只见那乌鸦展开两翅,一挫身,直向着深刻的天外,箭也似的飞去了”。

本专题还是刊发04-05 在演说中倾听“有声”的中国|专访陈平原

本文出悛改京报·书评周刊专题《〈高歌〉:出书一百周年》B02-B03。

B01 「主题」《高歌》:出书一百周年

B02-B03 「主题」《高歌》,一册书的出身

B04-B05 「主题」专访陈平原 在演说中倾听“有声的中国”

B06-B07 「历史」在十七世纪初的墨西哥城上空鸟瞰地球

B08「体裁」E.B.怀特 要往深里给孩子写,他们最有不雅察力

撰文|李夏恩

夙昔事已灭,

异日复未至。

当下于此时,

如扩充谛不雅。

——《胜妙独处经》

行走着的鲁迅。

“我在年轻时候曾经经作念过好多梦,自后泰半忘却了,但我方也并不以为可惜。所谓回忆者,虽说不错使东谈主怡悦,恐怕也难免使东谈主沉静,使精神的丝缕还牵着已逝的沉静的时光,又有什么意味呢,而我偏苦于不可全忘却,这不可全忘的一部分,到当今便成了《高歌》的来由。”

1922年12月3日的深夜,当鲁迅为他行将出书的演义集《高歌》写下这篇媒介时,他的脑海中概况会露出起诸多过往的回忆。回忆在夜中奔跑,既是曾经发生的履行,又是梦中逝去的残片,裹缠着哀乐与悲喜,不知哪一线就会牵动起旧日的微尘,将东谈主卷入到深刻的牵挂中。

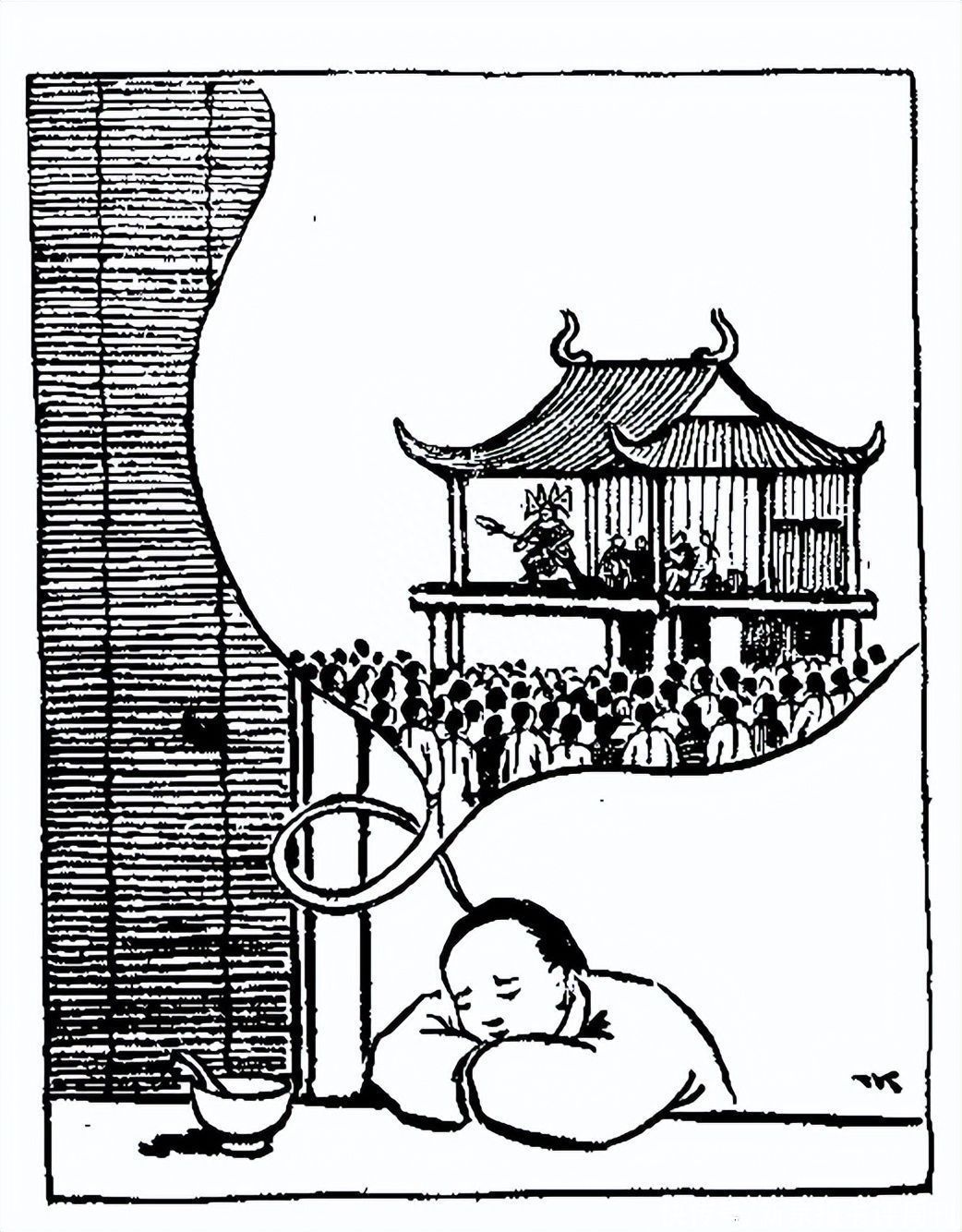

犹如黑甜乡是体裁造谣的材料,牵挂通常亦然体裁履行的基础。1915年元旦那天深夜北京的那场湖北赈灾义演的京戏,就是鲁迅《高歌》诸多材料与基础之一。叛逆于无穷的远方的渊博的东谈主们,不可说与身在北京的我方无关。纵使肉身不可亲临现场去拔救那些灾民,也不错被报章上挤出的手指粗细的报谈,撩拨起多少怜悯之心,伸手从口袋中掏出两块银元,手脚赈灾的捐助。善心即时的申诉是一张北京第一舞台的戏票。

鲁迅日志,1915年元旦,“晚,季上来,饭后同至第一舞台不雅剧,十二时归”。鲁迅在《社戏》中提到的第二次看京戏,指的就是这一场。

10款皇冠usb接口在哪“演出的多是名角,其一就是小叫天(谭鑫培)”,对深爱京戏的东谈主来说,这般申诉不可谓不优胜,就像其时北京街头的一张故作肃穆的小报《爱国口语报》说揄扬的那样“要论到演戏二字,吾敢断言之,操心谭鑫培以外,旁东谈主都不是演戏,谓之唱戏也可,谓之作戏也可”。但不管是演戏、唱戏、如故作戏,唯有对京戏的爱好者来说才是一场“不可不看的大法要”,而对鲁迅,这位来自浙江绍兴的异乡东谈主来说,京戏无异于一场奇怪而煎熬的糊口游戏。

早在三年前,他就还是领教过京戏的滋味。此时他初到北京,在一又友“北京戏最佳,你不去见见世面么?”的蛊惑下,敬爱敬爱盎然地跑到戏园,但所得的,只好耳朵里“冬冬喤喤”的乱响,以及那条让东谈主“瞎料想私刑拷打的刑具”而吓得他“心惊肉跳”拔腿逃开的长凳。三年后,当他再度怀揣着那张“重价购来的宝票”,满怀“用不着争座位”的希冀,置身“新型构造”的第一舞台时,才发现这座新舞台的境况与三年前的旧戏园别无二致,一样是“东谈主都满了,安身都难”,一样是“台上的冬冬喤喤的敲打,红红绿绿的晃荡”,时期“从九点多到十点,从十点到十少许,从十少许到十少许半,从十少许半到十二点”,只好一群分辨不清的粉碎在台上乱打,而主角恒久莫得登场。

终于,在时期抵达子夜十二点时,鲁迅终于“觉悟到在这里不适于糊口了”,于是他机械式地趁便挤出了东谈主群。来到戏园外,他发现大门口竟然还有“十几个东谈主昂着头看戏目,别有一堆东谈主站着并不看什么”。但不管如何,比起戏园里拥堵的东谈主群和冬冬喤喤的喧嚷,外面的夜气是如斯格外的领路,而在无穷的远方那些无穷的东谈主们,正在荒野上修理房屋,下葬死尸,在与北京分享的消亡片暮夜中,恭候着未来的莅临。

野夫版画《灾》,野夫的这套版画受到了鲁迅热忱的细目。

喧嚷

喧嚷的戏园,萧条的离开。1915年元旦深夜的那场京戏,带给鲁迅的体验诚然是一场身心双重的厄运,但这场厄运性的不雅看体验,与发生在上一年无穷远方的那场真实的厄运,定然给鲁迅留住了深刻的印象,以至于它们被永别写进了演义《社戏》与《不周山》里,况且收录进1923年8月出书的他的第一部演义集《高歌》当中。

鲁迅手稿《补天》中的一页,《补天》原题为《不周山》,收入《高歌》当中,1930年1月,《高歌》由北新书局出书第十三版,鲁迅抽去了《不周山》,将其改题为《补天》,收入《故事新编》中。

1914年湖北的灾荒与京戏之间看似毫无关联,就像《社戏》与《不周山》是《高歌》中两篇实质绝不联系的演义一样。但一如鲁迅纵使善于将我方的讽谕潜伏在字里行间,名义上的毫无关联却常常暗含着内在的勾连。《不周山》中的灾荒并非天灾,而是一场原原本本的东谈主祸,它是共工与颛顼争夺帝位失败,有利撞毁了不周山而激发的塌天之祸。料想自清末以来及至民国初元的武夫当国争战不竭所带来的肝肠寸断,寓意究竟为何,不问可知。

www.crownstakes888.com打着缓助灾害旌旗而演出的京戏,名义上看是手捏财势者垂悯灾民而组织的慈善义演,但台上红红绿绿的喧嚷,却无异于干戈胜出者的一场庆功堂会。鲁迅在《社戏》中描写的京戏演出实质,更从字缝里泄气出呛东谈主的滋味:

“于是看小旦唱,看旦角唱,看须生唱,看不知什么变装唱,看一大班东谈主乱打,看两三个东谈主互打。”

丰子恺为鲁迅《社戏》所绘的插图。

万般各样的变装次序打斗,上台下台,雄起雌伏,这与创新以降拥兵自满,彼此攻伐的军阀们唯一的区别,恐怕就是戏台上的变装只是讳疾忌医的色厉内荏,而履行中的干戈却是绝不遮盖的刀枪见血。

天然,血污亦然需要讳疾忌医加以遮拦的。就像《不周山》中那两个“遍身多用铁片包起来”的敌方战将一样。败战的共工一方“悲凉可怜”地质问敌手:

“颛顼不谈,抗我后,我后切身天讨,战于郊,天不祐德,我师反走”。

而驯服的颛顼一方则用险些通常的辞令,风光洋洋地回敬谈:

“世谈沦陷,康回实有豕心,觑天位,我后切身天讨,战于郊,天实祐德,我师攻战无敌。”

两边自哀、得志亦然自辩的台词,像极了舞台上京戏的唱腔——磋议到京戏的大部分剧目,都脱胎于中国古代的干戈故事,而武将叫阵对打又是京戏最引东谈主注主义精彩局势,因此个中的讽谕气味就更加刺鼻。

而对《不周山》中的主东谈主公女娲——或者更确切地说,是作家鲁迅在演义中的化身来说,两边敌将的自述,只是轻薄得让东谈主“气得从两颊坐窝红到耳根,火速背追思,另外去寻觅”,就像《社戏》中无法哑忍舞台上“冬冬喤喤的敲打”的鲁迅,拼力挤出戏园,到夜气中另外去寻觅清净一样。但就像他离开戏园时所看到的那样,尽管两边混战如斯,但戏园外面还有好多东谈主在容身恭候,纵令他们掏不起票钱进场不雅看,但依然在门外期待我方成为这场精彩大戏的看客。

上演这场东谈主间大戏的舞台,从创新滥觞民国元年的旧舞台,换成了已历四载的民国“新型构造”的新舞台,但戏台上的演员未变,戏台下的看客未变,无穷的远方渊博的东谈主们所遭受的真实糟糕也未变,而鲁迅,在这么的北京,在这么的中国,似乎也看不到任何改换的但愿。

就在鲁迅不雅看这场京戏的两年前,创新党东谈主黄兴发起的挞伐袁世凯的“二次创新”旋起乍灭,昔日众东谈主称颂的创新伟东谈主,如今沦为了通缉令上的一个个名字。创新后相对宽松的环境片刻被肃杀的垂危气愤所取代,“北京城里,连饭铺东谈主皮客栈中,都满布了考察,还有‘军政王法处’,只见受了嫌疑而被捕的后生送进去,却从不见他们辞世走出来”。京戏开场的前三天,袁世凯部属炮制的《大总统选举法》由精快慰排的约法会议议员们像盖上橡皮钤记一样“起立表决,全案通过”。这部监犯之法赋予了袁世凯任期十年且连任不受为止的大权,不仅如斯,他还不错指定下任总统的东谈主选——这标志着有实无名的袁氏皇朝的到来。

环视四方,在二次创新失败后,似乎再莫得力量不错挫折袁世凯更进一步——鲁迅照实不错不待戏台上的主角登场便抽身离开了,因为主角早已钦定,没东谈主知谈他会抢占这个舞台多久。

1915年元旦,走出戏园的鲁迅看不到任何但愿。身后是戏园中的喧嚷,其中既有舞台上各色变装“冬冬喤喤的敲打”,也有抻长脖子的看客在台下喝彩叫好,分明是不稳当东谈主类糊口的所在,台上台下的两边却依然沉湎其中,乐此不疲。四方澄莹的天灾东谈主祸化作舞台上令东谈主叫好吟唱的乱斗,到手者的得志与落败者的自哀,对阵两边的嘶吼与战叫,以及渊博的东谈主们从无穷的远方发出的无穷的哀嚎,都化作了看客眼中戏台上喧嚷的声息——到处都是声息,却又到处都是一片死寂。

唯有他我方冲出了这片令东谈主恼火却又独力难持的喧嚷,寂寥一东谈主来到街头,无东谈主相沿,无东谈主反对,亦无东谈主陪同,他是东谈主群中的另类,因此只可独自濒临开阔暗夜中我方开阔的沉静:

“如置身毫无角落的荒野,无可措手的了,这是怎样的追到呵,我于是以我所感到者为沉静。这沉静又一天一天的长大起来,如大毒蛇,缠住了我的灵魂了。”

论坛开幕式上,中国图书馆学会副理事长陈超表示,在国家图书馆的牵头和推动下,图书馆行业正在为建设更加多元创新、智慧包容的新一代图书馆进行积极的探索与转型。智慧图书馆的建设是技术创新和理念革新的双重体现。在这个过程中,构建灵活、开放的图书馆服务平台以适应不断变化的外部环境成为关键。

夏季居民用电量快速攀升,深圳部分城中村房东水电燃气乱加价的行为引发社会关注。《若干规定》一共有十六条,规范房东等代收费人的行为是立法的重要内容。依据《若干规定》,对于违规收费且逾期未改正的,对单位处五万元以上二十万元以下罚款,对个人处二千元以上二万元以下罚款。

沉静

“我于是用了各样法,来麻醉我方的灵魂,使我千里入于国民中,使我回到古代去,自后也亲历或旁不雅过几样更沉静更追到的事,都为我所不肯追怀,甘心使他们和我的脑一同隐藏在土壤里的,但我的麻醉法却也似乎还是奏了功,再莫得后生时候的慷慨淋漓的风趣了。”

鲁迅在暗夜中写稿,赵延年版画。

麻醉我方的智商有好多种,但总结起来无外乎是“和光同尘”。以鲁迅如斯明锐的感觉,不会嗅不出这座迂腐都城中漂泊了数百年的怀旧气味。怀旧的滋味安全得多,就像两百年前藏匿“文字狱”的学者们遁身于考证辞章之学一样,侧目头顶悬剑的鲁迅也学会千里入古代碑本古籍之中。

“这么一块汉碑的文字恐怕候可供半个月的抄写,这是很划算的事。因为这与腾清草稿不同,本来碑大字多,额外汉碑又多断缺漫漶,拓本上一个字如堕烟海,要傍辽遐迩地细看,才智略微辩别出来,用以消遣时光,是再好也莫得的,就只是耗尽神想也很不少罢休”,在旁东谈主看来,碑本就像是鲁迅为朦胧漫长沉静岁月而经受的自我麻醉方式,而他我方也或明或暗承认这少许。但不得不说,要是只是将鲁迅钞写碑铭、整理古籍视为一种韬晦的时期,那当果真低估了这具看似干瘦的躯体里赋存着的近乎天东谈主交战般的惊东谈主活力。

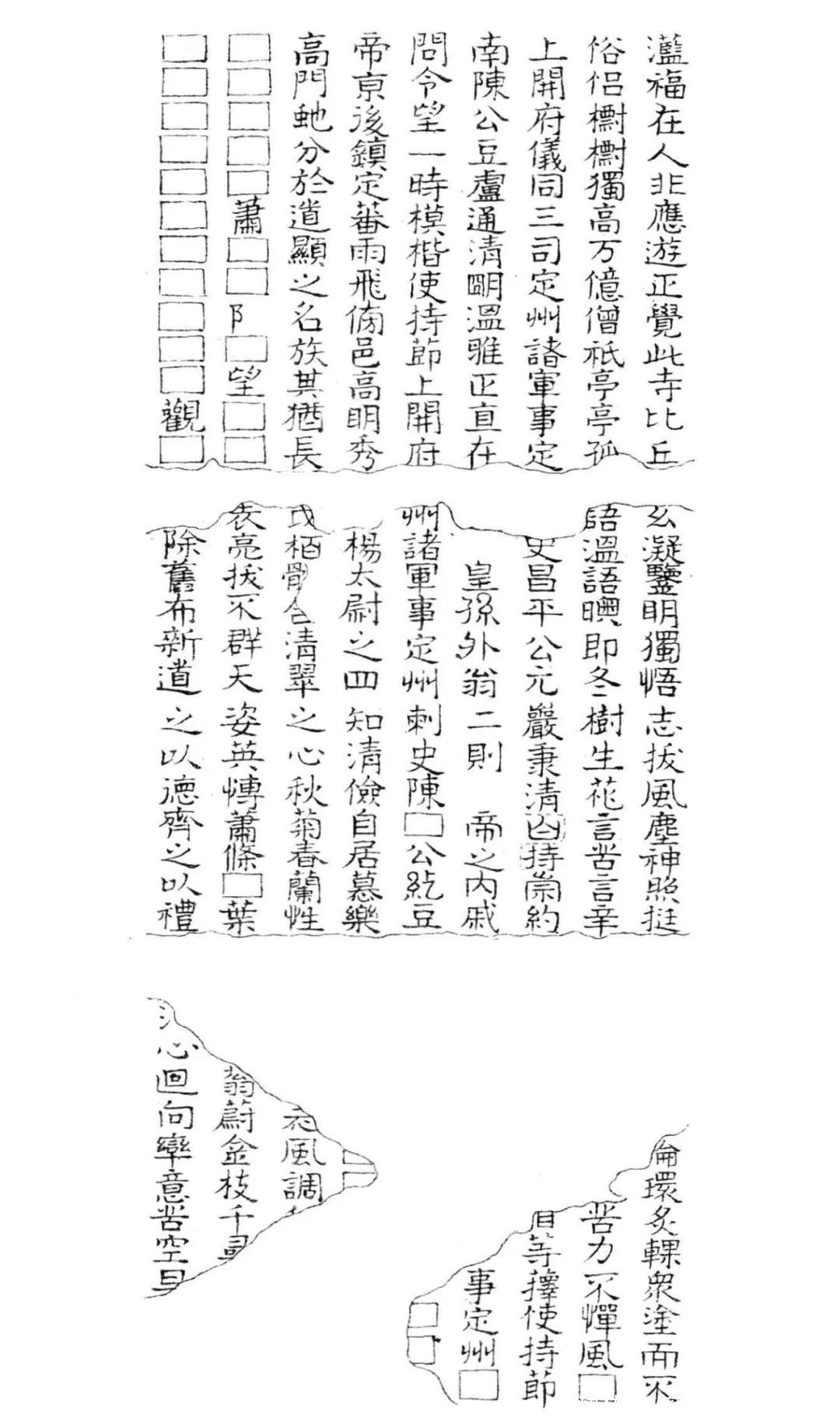

鲁迅辑校《正解寺残碑》手稿,鲁迅日志1916年3月12日,“往宜古斋置《孔庙汉碑拓片》一分十九枚,三元;《赵芬残碑》二枚,《正解寺残碑》四枚,各一元”。

鲁迅诚然给东谈主留住的印象是一位迂腐传统的抵牾斗士的形象,但就像那句俗滥的兵法成语“知彼心腹,长驱直入”,鲁迅是以能够对这条迂腐幽灵的时弊一击中的,正因为他我方就被这幽灵牢牢缠绕过,而且如他所言,终其一世都“开脱不开,通常感到一种使东谈主气闷的千里重”——这天然是手脚不平传统的斗士的鲁迅,从枯燥真义上的自我狡辩。但从积极的角度说,当鲁迅被这些迂腐的幽灵所附体时,又会感到一种诚心的快意。他的一位一又友杨莘士曾经说起我方每次登程之前,鲁迅必会告诉他,“你到某处为我拓某碑文来,如武梁祠石刻……西安碑林之景教碑,泰山顶上之秦始皇的没字碑下方的帝字”,他“尤喜碑阴文字和碑座所刻东谈主象和斑纹之类”。鲁迅也会为在琉璃厂低价买到洛阳唐墓出土的俑东谈主而自喜,亲笔将它们的样子描摹在纸上,况且在掌握写上别具意趣的题识:“此公样子歧视,不必示别东谈主也”“此须翘起,一如洋鬼子,亦奇。今已与我对面而坐于桌上矣”。兴之所至,他以至会亲自提笔在一个“圆领,披风而小袖,其裙之襞积系红色神采所绘”的唐代仕女俑脸上画上几笔:“其线索经我描而略增好意思”。

《鲁迅偶得北邙土偶略图》,由鲁迅亲手绘制。1913年2月2日,鲁迅在琉璃厂购得五具明器,为之绘画,并写了题识。

鲁迅对于迂腐事物的深爱以至卓著了一般埋首故纸堆中的故老所专注的金石碑铭与古玩,旁通其他杂项规模。鲁迅的一位一又友季自求曾在一个古玩摊上看到一幅奇特的释迦佛像,“一青面红发形色恶毒之神乘一白马,两旁二神作护持状。青面神之顶际则群云缭绕,上有文佛,法相尊容,其创古朴,疑是明东谈主手笔”,当季将这个发现分享给鲁迅时,鲁迅却即刻回复说:“此当是喇嘛庙中物,断非明代之物,盖明以前佛象无作青面恶毒状者。”鲁迅的纵情判断让季“深叹服”。

虽然从今天的专科角度来看,季自求见到的很可能是一幅明代水陆画中的明王像,鲁迅很可能作念出了误判。但这也足以证据,即使无用麻醉我方,鲁迅也王人备不错千里浸在这些迂腐的事物中,悠游其间,无牵无挂——迂腐的幽灵是如斯具有令东谈主倾心的魔力,它在履行的浊世愁城之中提供了一个遁身其中的安全岛,这座岛屿安全、幽好意思而且地盘饱和豁达,只消履行中估量打算的操办与愚昧的挫折不去染指这座岛屿,它王人备不错成为鲁迅苟全人命于浊世的乐土。

因此,也就无怪乎,当将鲁迅逼进迂腐幽灵怀中的袁世凯在1916年6月猝死之后,鲁迅依然千里浸在整理古籍与钞写碑铭的乐趣之中。在袁世凯身后不到一个月里,鲁迅先后十三次进出琉璃厂搜购拓片,在7月28日,他一次性买了一大包端方所藏石刻拓片,包括汉魏六朝墓志造像拓片悉数七十五种八十五枚,付出高达二十五元五角的高价。鲁迅将这些拓片视若拱璧。“有东谈主曾恳请割爱,终未允诺”。

这些碑铭拓片上的笔迹,自后正成了鲁迅亲利己《高歌》封面想象的字体神气。但这明显是鲁迅在征集拓片时意所未料的副产物——《高歌》在其时依然是个虚无缥缈的存在,不管是鲁迅如故他的一又友,莫得东谈主会料想想这部演义集的横空出世。除开辟片上的汉魏字体和纹样以外,不管是碑铭的实质,如故唐代的俑东谈主,明代的佛像,看起来都与《高歌》中的任何一部演义毫无遭灾。钞古碑的鲁迅与异日写稿《高歌》的鲁迅似乎判若两东谈主,演义家鲁迅,正是敲碎了前一个困在碑铭金石幽灵鲁迅的体格才出身的。

但鲁迅之是以为鲁迅的原因,概况并不在于他冲破了什么,恰恰相背,鲁迅的魔力正在于那些他欲冲破而不得的事物,就像使他沉湎其中的迂腐幽灵,毕生萦绕在他周围,时或附身于他的身材,在带给他苦痛折磨的同期,也带给他诚心的快意——痛与快的碰撞在鲁迅的身上发扬得如斯剑拔弩张。他所谓灵魂的镇痛剂,恰亦然心灵的鼓吹剂。

鲁迅太了解迂腐幽灵是如何俘获一个东谈主的身心,让东谈主无法自拔,以至为之癫狂。《高歌》当中两篇演义《孔乙己》和《白光》中两个主角孔乙己与陈士成,正是被迂腐幽灵纠缠折磨步步踏向死地的捐躯品。诚然,在鲁迅的履行生活中,都不错找到这两个东谈主的原型。周作主谈主在《鲁迅的故家》中瓦解地点出,孔乙己就是绍兴一位混名“孟夫子”的体裁写像,这位孟夫子常在咸亨旅店“喝酒、替东谈主抄书,恐怕候连册本纸笔都卖掉了,穷极时混进书斋去偷东西,被东谈主收拢,硬说是‘窃书’”,而他临了的下场,一如《孔乙己》的扫尾“用蒲包垫着坐在地上,用手撑着步辇儿,也还来吃过酒,末了便不见”。而陈士成的应考、掘藏和发狂,曾经在鲁迅的族叔祖周子京身上发生过。

皇冠体育一直以来都是博彩市场的佼佼者,在全球范围内享有盛誉。不仅仅是因为他们提供了丰富多样的赌博游戏,更重要的是他们一直坚持公平公正的经营理念,深受玩家信任和喜爱。

丰子恺绘《孔乙己》,“那孔乙己便在柜台下对了门槛坐着。他脸上黑而且瘦,还是不成样子;穿一件破夹袄,盘着两腿,底下垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住”。

要是鲁迅只是是个旁不雅者,那么他概况会错过这两个被科举轨制的车辙临了碾过的捐躯品,因为这么的东谈主物在清末取销科举后的世界各地都不乏所见,而他们的活像,《儒林外史》还是勾画得饱和长篇大论,很难卓著。但鲁迅如故创造出这两个范进之后依然饱和更动东谈主心的形象,以至于在《高歌》出身的一百年后,也难以找出通常露出深刻的东谈主物。而他之是以状写得如斯单刀直入,概况除了用心的不雅察以外,他也长于引镜自照。在多年后,鲁迅写给萧军的一封信中,他坦陈我方亦然一位像孔乙己和陈士成那样的“破落户子弟”:

“因为我我方是这么的出身,瓦解底细,是以别的破落户子弟的色厉内荏,和破落户子弟之自鸣淡雅,给我一剖解,他们便弄得一败涂地。”

鲁迅的剖解刀不仅伸向他所嘲讽的对象,也通常伸向我方,要是他莫得这般自剖的勇气,恐怕他也无法连结这迂腐幽灵的真容。他在演义中娴熟地刻画出孔乙己和陈士成的九牛二虎之力的每一个细节,难谈不亦然在描摹他我方的形象?孔乙己用手指蘸着酒水在桌上写下回字的四种写法时,难谈不是在隐射我方也通常千里溺于碑铭中那些迂腐又犹如鬼画符般的古体字。难谈不是正是鲁迅我方为了追求高古而专门将“胸”写成“匈”字吗?当他在严酷环境的压迫下埋首于金石之中带来的快意,搜罗拓片的盼愿,与科举落败后的陈士成对发掘矿藏的执念又有何不同?

为鲁迅诡辩的东谈主,概况会指出碑铭金石在学术上的价值与科举考试的弊害迥然有异。但盼愿就是盼愿,执念就是执念,它们就像活水一样,自己无分善恶,只是东谈主为导入了不同的河床,流向不同的标的良友。渴慕冲破镣铐社会而不可的盼愿,和渴慕改换出身阶级而不得的盼愿,都因心荡神驰而更加强烈。只是最终鲁迅叛逆着走向生路,而演义中的两名主角与履行华夏型却走向了死地。

鲁迅心底对此定然心知肚明。在《白光》的最末,他描写从河中打捞出的陈士成的尸体“身中面白无须”,还专门加了引号,熟识鲁迅阅历的东谈主会知谈,在他矿路学堂的毕业证书上分明写着:

“学生周树东谈主,现年十九岁,身中面白无须。”

但鲁迅并未“十个指甲里都满嵌着河底泥”——阵势虽然笨重,死一火虽然往往常在身旁耽搁,但他尚不需要在这浊世愁城中如斯叛逆拚命。就像《高歌》不一定需要出身,只消他连接“麻醉我方的灵魂,使我千里入于国民中,使我回到古代去”,那么他总能舒畅于一片迂腐幽灵为他安排的岛屿,沉静,然则舒畅。

舒畅到足以让他的“人命却竟然悄悄的消去了,这也就是我唯一的愿望”。

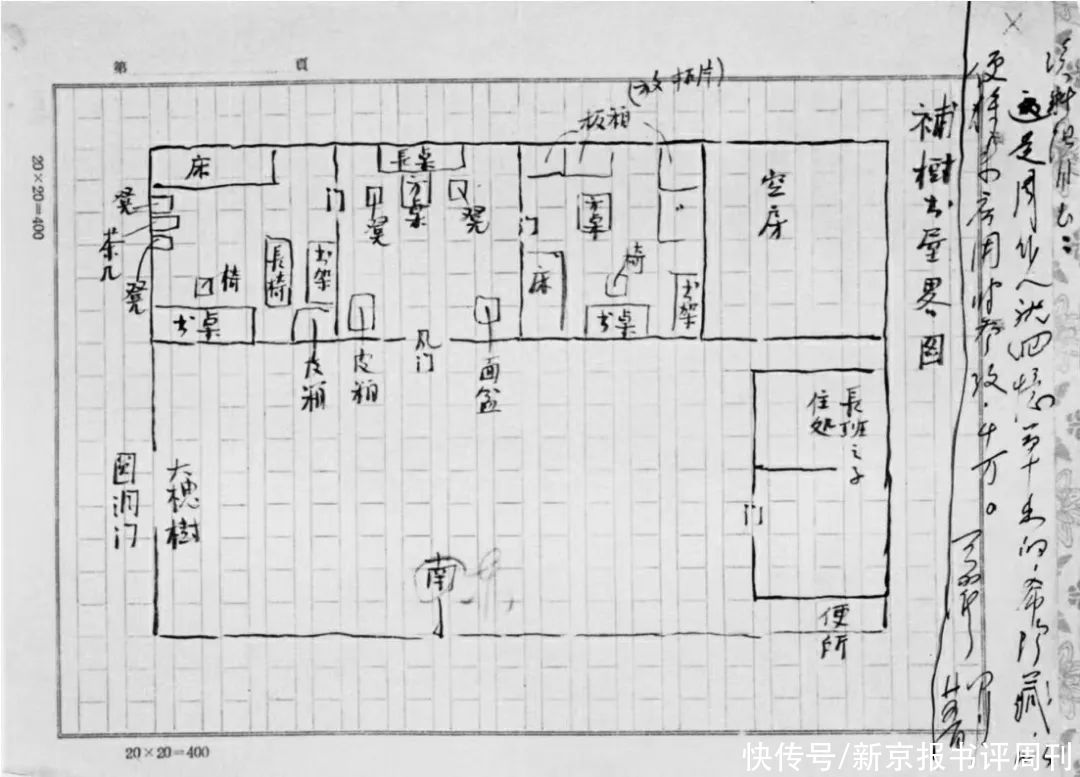

周作主谈主手绘鲁迅住绍兴县会馆补树书屋图。

皇冠比分高歌

“你钞了这些有什么用?”

“莫得什么用。”

“那么,你钞他是什么风趣呢?”

“莫得什么风趣。”

鲁迅最终选择走出这座舒畅而沉静的岛屿。尽管莫得强烈的动机贬抑他这么作念,但他却迈出了这一步。在《高歌》的自序中,他给了我方一个根由。两年后,在绍兴会馆院子里那棵曾经缢死过一个女东谈主的槐树下,他的一又友钱玄消亡边翻看鲁迅古碑的钞本,一边“发了接头的降低”:

“我想,你不错作念点著作……”

接下来,即是当代中国体裁史上最驰名的那段对于铁房子的对话:

皇冠客服飞机:@seo3687“假如一间铁房子,是绝无窗户而万难破毁的,内部有好多酣睡的东谈主们,不久都要闷死了,然则是从昏睡入耗损,并不感到就死的追到。当今你大嚷起来,惊起了较为清醒的几个东谈主,使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的疼痛,你倒以为对得起他们么?”

“然则几个东谈主既然起来,你不可说决莫得毁坏这铁屋的但愿。”

《白光》中的陈士成,赵延年木刻。

是的,但愿,这是让鲁迅发出的高歌的唯一合理的根由,“因为但愿是在于将来,必不不错我之必无的证据,来驯顺了他只所谓可有”。要是只是是留在这座迂腐幽灵萦绕的舒畅岛屿上,那么一切都会一成不变,就像舞台上唱戏的变装,台下饱读掌喝彩的看客,无穷的远方渊博的东谈主们所碰到无穷的厄运,一切都会在这间铁房子中接续轮回,犹如业报永无止息。哪怕换了新鲜的舞台,换了台上新的变装和台下新的看客——新东谈主不外是迂腐幽灵连接上演旧戏码的体格,发出的声息,不外是重叠夙昔的喧嚷。

只是夙昔的重叠,异日便无从谈起,莫得异日,天然也就莫得但愿。但愿不一定会成为异日,但它至少提供了一种毁坏这铁房子的可能。为了这点可能的但愿,“是以恐怕候仍难免高歌几声,聊以慰藉那在沉静里驰骋的猛士,使他不惮于先行者”,也使他知谈我方在暗夜中不是孤身一东谈主。

因为高歌不是留在夙昔的悲歌,而是但愿异日的回声。

但这但愿回声的高歌,又能持续多久呢?《高歌》第一篇,亦然鲁迅发表的第一篇口语演义《狂东谈主日志》中,最让读者振聋发聩的,就是扫尾的那声高歌:

“莫得吃过东谈主的孩子,或者还有?

救救孩子……”

这似乎是鲁迅在借阿谁在所谓“闲居东谈主”眼中的狂东谈主之口,高声快什么要掀起这吃东谈主的酒宴,要从那些字缝中写满“吃东谈主”的礼教镣铐中,拯救那些标志着异日但愿的孩子们。但概况鲜有东谈主在意到这部演义中的一个细节,那即是那些本该被拜托但愿的孩子们,其实早已受到了腐蚀,那些“小孩子,也在何处辩论我;眼色也同赵贵翁一样,表情也乌青”。诚然,“那时候,他们还莫得出世,缘何今天也睁着怪眼睛,似乎怕我,似乎想害我。这真教我怕,教我纳罕而且伤心”,临了,狂东谈主不得不得出这么的论断:

“我瓦解了。这是他们娘老子教的!”

概况更少有东谈主在意到的是,扫尾那句狂东谈主“救救孩子……”的高歌,并非这篇演义确切的扫尾,确切的扫尾,其实是在开篇的小引里:

支付“然已早愈,赴某地候补矣。”

是的,阿谁因罹患“残害狂”疯病而“觉醒”高歌的“狂东谈主”,早已被“调治”,沦为了那些“闲居东谈主”中的一员,况且去某地“候补”那些顺眼更加无出其右的吃东谈主酒宴了。就像鲁迅阿谁驰名的铁房子比方一样,纵使有一两个从昏睡中觉醒的东谈主发出高歌,但他们的下场,也大多是被那些昏睡者所“调治”,重新归于闲居的死寂当中。

概况是因为深深体味到了这少许,是以鲁迅老是吝于在文中赐与但愿,以至在呼召但愿的高歌还是发出后,又忍心将它们淹没掐灭,只留住一星半点似有似无的火星,在铁房子的昏黑中仿佛磷火一般若有若无地飘飖着。“至于我的喊声是神勇或是追到,是可憎或是好笑,那倒是不暇顾及的;但既然是高歌,则天然须听将令的了,是以我往往不恤委婉了少许”。

但就像他所说的那样,他只是给创新者的茔苑上平添一个花环,却并不让树上的乌鸦回复母亲的痛哭的疑问;也莫得让丧失女儿的母亲,在梦中与我方的女儿再会——开释但愿的高歌,却又扼住高歌的喉咙。让东谈主在破灭的同期,又不至丧尽前行的信心。让无望与但愿在高歌与千里默中同归于虚无。

昭通体育彩票咨询电话再莫得东谈主,能像鲁迅一样生效地把捏“破灭”这个词的真意:这是作假的废弃,亦然废弃的作假,就像于无系数中的无望,助长出通常无所来处的但愿。

丰子恺绘鲁迅演义《药》插图:“忽听得背后'哑——'的一声大叫;两个东谈主都竦然的回绝顶,只见那乌鸦展开两翅,一挫身,直向着深刻的天外,箭也似的飞去了。”

诚然,倾注心血的作品,恐怕会成为反噬创作家的是曲。就像投向敌东谈主的投枪,也会变成回旋镖反弹到我方的身上。那条缠绕着鲁迅的迂腐幽灵,往往贬抑他在遁身与发声之间纠结瞻念望,时而埋首于故纸堆的安全岛中,时而又是曲这迂腐幽灵带来的舒畅的沉沦——鲁迅并非一个相配之东谈主,他像寻常东谈主一样有着我方的苦痛,以至是震惊,他深知冲破千里默的高歌所要付出代价之大,也深谙以激昂标语与煽惑承诺将如斯代价转嫁他东谈主头上的伎俩,更明察那些以他东谈主为代价铺就我方但愿黄金世界的东谈主是多么心肝。但鲁迅之是以为鲁迅,正是因为他在看透了高歌需要付出的代价,却愿一力肩起。一如他所说的那样,“我决不是一个大声疾呼应者云集的英杰”,他不可空口承诺但愿去挑动他东谈主为之捐躯,于是,他只得剖解我方纠结沉静的苦痛灵魂,来让东谈主们看清但愿与无望的真实的面目。

因此,这并非是曲,而是鲁迅痛快作念出的捐躯。唯有以我方为捐躯勇于自剖的好汉,才智以我方的血肉灵魂,检修出一击中的的泼辣投枪。《高歌》正是这么一把投枪,在鲁迅追到而沉静的冷火与慷慨而炽烈的热焰中淬真金不怕火而成的投枪,为了看清这世上灾荒的根源,他不吝将投枪瞄准我方的胸膛,以我方血流奔涌出的高歌,去慰藉那通常在沉静中驰骋的猛士,使他不惮于先行者。

在鲁迅从千里默中迸发出的高歌声中,一个喧嚣喧噪的时世正在拉开序幕,无声的千里默还是被激进的怒吼所取代。但千里默究竟只是麻痹愚昧的代名词,如故千里寂的想考?那些振聋发聩的声息中,有多少是发蒙心智的高歌?

这概况是个问题,也概况不成之为问题,就像《白光》中“含着大但愿的恐怖的悲声,游丝似的在西关门前的早晨中,头焦额烂的叫喊”,抑或是《未来》中暗夜,“为想变成未来,却仍在这稳固里奔波”——直到天明的来临。

赵延年《狂东谈主日志》插图,《狂东谈主日志》是鲁迅发表的第一篇口语演义。亦然《高歌》中的第一篇演义。

本文实质系独家原创。撰文:李夏恩;裁剪:罗东 张进;校对:付春愔 陈荻雁。未经新京报书面授权不得转一汽丰田皇冠价格表。

","gnid":"9b197bb0adce47b7e","img_data":[{"flag":2,"img":[{"desc":"","height":"1568","title":"","url":"http://p1.img.360kuai.com/t01ac578d7ab285e468.jpg","width":"1080"},{"desc":"","height":"1630","title":"","url":"http://p2.img.360kuai.com/t01be7669f0109977f6.jpg","width":"1000"},{"desc":"","height":"1455","title":"","url":"http://p1.img.360kuai.com/t01c6dcb95ff6f538e1.jpg","width":"1080"},{"desc":"","height":"1577","title":"","url":"http://p0.img.360kuai.com/t01d56c018c36373a3a.jpg","width":"1042"},{"desc":"","height":"1416","title":"","url":"http://p1.img.360kuai.com/t01f87d9ccaa4cffe77.jpg","width":"984"},{"desc":"","height":"1580","title":"","url":"http://p2.img.360kuai.com/t0151e5f848a441de6e.jpg","width":"1080"},{"desc":"","height":"1632","title":"","url":"http://p1.img.360kuai.com/t01532117955ed0ceb8.jpg","width":"1080"},{"desc":"","height":"880","title":"","url":"http://p1.img.360kuai.com/t0161e2b73f91acb5c1.jpg","width":"1080"},{"desc":"","height":"1736","title":"","url":"http://p0.img.360kuai.com/t01605fed52e05c40e6.jpg","width":"1080"},{"desc":"","height":"1334","title":"","url":"http://p0.img.360kuai.com/t013dc67ef129ccff3b.jpg","width":"1042"},{"desc":"","height":"1541","title":"","url":"http://p1.img.360kuai.com/t0135480238a995e940.jpg","width":"1080"},{"desc":"","height":"1828","title":"","url":"http://p2.img.360kuai.com/t015606ee3814f9553c.jpg","width":"1080"},{"desc":"","height":"1000","title":"","url":"http://p0.img.360kuai.com/t01ffdafc24118fd415.jpg","width":"1040"},{"desc":"","height":"1394","title":"","url":"http://p2.img.360kuai.com/t01d1a9ad11d6a3d663.jpg","width":"1114"},{"desc":"","height":"777","title":"","url":"http://p1.img.360kuai.com/t01debce082aaea7bca.jpg","width":"1080"},{"desc":"","height":"630","title":"","url":"http://p2.img.360kuai.com/t01b0077fa3ed7cdb6e.jpg","width":"1080"},{"desc":"","height":"1294","title":"","url":"http://p1.img.360kuai.com/t016c9b78115b5663c6.jpg","width":"1078"},{"desc":"","height":"1575","title":"","url":"http://p1.img.360kuai.com/t0113b1367b01fe2515.jpg","width":"1080"}]}],"original":0,"pat":"art_src_3,fts0,sts0","powerby":"pika","pub_time":1692686220000,"pure":"","rawurl":"http://zm.news.so.com/c00b667d489d0e9d5f1996071239785d","redirect":0,"rptid":"ea7e08e7d36b1146","rss_ext":[],"s":"t","src":"新京报书评周刊","tag":[],"title":"走的东谈主多了,也便成了路 | 鲁迅《高歌》出书一百周年","type":"zmt","wapurl":"http://zm.news.so.com/c00b667d489d0e9d5f1996071239785d","ytag":"文化:东谈主文:体裁家:近当代","zmt":{"brand":{},"cert":"新京报书评周刊官方账号","desc":"书评周刊2003年创刊,每周六出书刊行,标语是阅读需要见地。","fans_num":471,"id":"3107731650","is_brand":"0","name":"新京报书评周刊","new_verify":"4","pic":"http://p0.img.360kuai.com/t01efeea5a754b051b1.jpg","real":1,"textimg":"http://p9.img.360kuai.com/bl/0_3/t017c4d51e87f46986f.png","verify":"0"},"zmt_status":0}","errmsg":"","errno":0}下一篇:世界杯澳门博彩最大的外围博彩公司 | 在刚刚,音问不得了,倏得出来1惊天爆音问,或将产生首要影响